В древней Руси смерть человека становилась причиной для целого ряда изменений в жизни его родных. Человек умер, теперь его следовало похоронить по всем правилам, чтобы он присоединился к остальным умершим предкам, стал одним из них. Язычники верили, что предки могут прийти на помощь живым либо, наоборот, навредить.

Посмертная участь человека зависела не от поступков и грехов, а от того, насколько правильно были проведены похороны: все ли обряды соблюдены, все ли заговоры сказаны. Огромную роль в погребении сородича, в прощании с ним играли плакальщицы и женщины-родственницы.

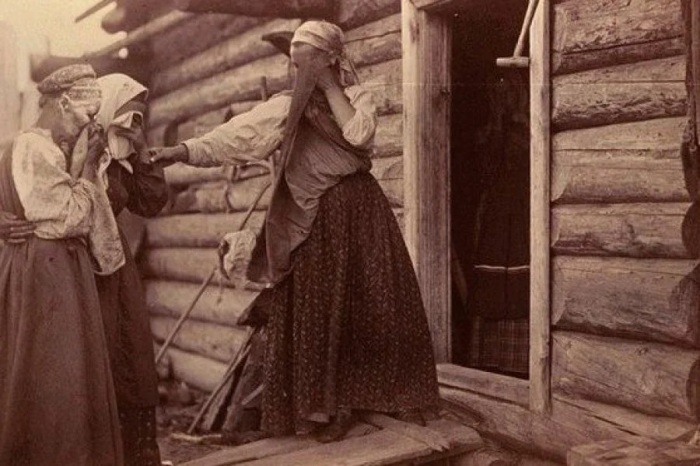

На Древней Руси славяне верили, что чем громче плачут и причитают на похоронах, тем быстрее душа усопшего обретёт покой. На похороны приглашали профессиональных плакальщиц, которые помогали выразить горе семьи усопшего.

Также считалось, что воплями и причитаниями женщины могли и отгонять злых демонов, обитающих в мире мертвых, что те, увидев их безумными и страшными, не решились пересечь границу между мирами. Распущенные, разлохмаченные космы у славян ассоциировались с колдовством, с миром духов, с бесноватостью.

Их также приглашали на поминки и другие траурные церемонии. Их услугами пользовались как крестьяне, так и короли.

Интересно, что в этой профессии работали только женщины: считалось, что они лучше выражают эмоции и способны сопереживать. Группа плакальщиц по очереди или разными голосами пела стихи или песни.

В некоторых случаях ритуал также проводился при смене статуса: например, при проводов сына в армию или на свадьбе дочери. Иногда ритуальные плачи можно было услышать во время несчастных случаев — пожара или стихийного бедствия.

Церковь считала эти обряды языческими, и они были официально запрещены Петром I. Однако умеренно плакать все же дозволялось, ведь церковь прекрасно понимала людское горе, которое нужно было как-то выразить. Тем не менее, в некоторых деревнях эта традиция сохранилась и по сей день.